5年ひと区切り

2019.9.17 1,046 View No Comments »

昨日、現在のお店での

5年と3カ月の営業を終了しました

お酒も次のお店に持って行くので

最後に振舞ってどんちゃん騒ぎなどのイベントもせず

いつも通りの一日を過ごしました(お昼をカツ丼にしたぐらい)

諸事情ありまして

お知らせがギリギリになってしまったことは

どうもすみませんでした

残り短い期間でしたが

話を聞きつけて、わざわざお見えになる方も多く

県外は福岡から、宮崎から

本当に有難うございます

次のお店は、告知の通り

料理人の方と一緒に

食事とお酒が楽しめるお店を作ります

雰囲気がだいぶ変わってしまいますので

それを惜しむ声も多く頂きました

「この暗さが良いんだよ」

「時間を忘れるほどに落ち着きます」

「気が付いたら4時間たってましたよ」

「これだけ暗いと周りを気にしなくて良い」

最初はその暗さに驚かれる人も多く

お会計の時に財布の中が見えないという姿もよく見かけました(笑)

居抜きで入った物件でしたので

内装も細かいところまで行き届かず

暗さに対応した店内とは言えませんでしたが

結果としては、とても愛着を持てたお店になりました

これからのMISTARは少しタイプが変わりますが

5年後10年後にでも

また真っ暗なお店が出来れば良いと思っています

もうやりたいお店のプランはありますので

たっぷり温めて育てたいと思います

その為に僕も成長して

大きくなりたいと思います

まずは自分がやりたいと思って決めた

料理とカクテルの共存

普段バーに行かない人への、カクテルアプローチ

とりあえずビールや、とりあえずお任せといった

自分がお金を出して飲むモノに対しての

考え方の提案を出来れば良いかなと考えます

少しでもカクテルの名前で注文してくれる人が増えれば良いなぁ

次のお店でも薬草酒はお勧めしますよ

ハーブのお酒と料理は絶対に相性が良いと思いますので

ドリンクに力を入れているレストランじゃなくて

バーがあるレストラン

ゼロ次会から、二次会までを

一軒で過ごせるお店と思って頂ければ

狙い通りです

次のお店は10月19日の15時からスタート

またブログ、インスタ、Twitterでお知らせするかと思います

1カ月ほど準備期間になりますが

お待ちいただけたら嬉しいです

それではお店の片付けがありますのでこの辺で

2019・9・17、MISTAR 光田恭祐

────────────────────────────────────────

※次回の読書会は10月27日(日)15時から

新店舗で行います

ご興味のある方のご参加、お待ちしております

お好きな本を一冊お持ちになって、ご来店下さい

──────────────────────────────────────

Tomorrow never knows ♪

シャインマスカットうまかよ

2019.9.12 791 View No Comments »

恐らく、今年最後の購入になるでしょう

シャインマスカット『晴王』入荷しています

プリプリ、ブリブリで香り高い

高級マスカットです

MISTARでは毎年

エルダーフラワーリキュールと一緒にシェイクして

さっぱりとしたカクテルにしています

合わせて、丸ごと一粒も添えてますので

味の違いもお楽しみ下さい

たくさんの方のお口を喜ばせること間違い無しとなっております

シャインが終わりを迎えると

ホットカクテルの登場という事になりますが

今年も寒くなってくれることを願いながら

数種類のホットカクテルの試作を繰り返す毎日

定番商品はもちろん

新メニューもちゃんと仕上がってきていますので

〆の一杯にいかがですか?

新店舗に移ってからの登場ですね

オープンしたら秋模様のラインナップになります

楽しみです

MISTAR移転休業まであと5日

────────────────────────────────────────

※次回の読書会は10月27日(日)15時から

新店舗で行います

ご興味のある方のご参加、お待ちしております

お好きな本を一冊お持ちになって、ご来店下さい

──────────────────────────────────────

Tomorrow never knows ♪

DSC_0319

9月のカレンダー

2019.9.9 803 View No Comments »

移転のお知らせをして以来のブログです

お知らせを長めに表示したかったので

あえて書かずにいました

(ネタが無かったのも理由です)

そういえば、カレンダーをアップしていなかったなと

現在のお店での営業が

残り一週間になってから気付くという失態

これに関してはスイマセンでした

明日9日はお休みを頂きます

お知らせの通り

9月の営業は16日(月)までとなります

という事で残り1週間ですね

最終日は月曜ですが営業しますので

素敵な思い出が作れますように

来週のご来店、お待ちしております

────────────────────────────────────────

※次回の読書会は10月27日(日)15時から

新店舗で行います

ご興味のある方のご参加、お待ちしております

お好きな本を一冊お持ちになって、ご来店下さい

──────────────────────────────────────

Tomorrow never knows ♪

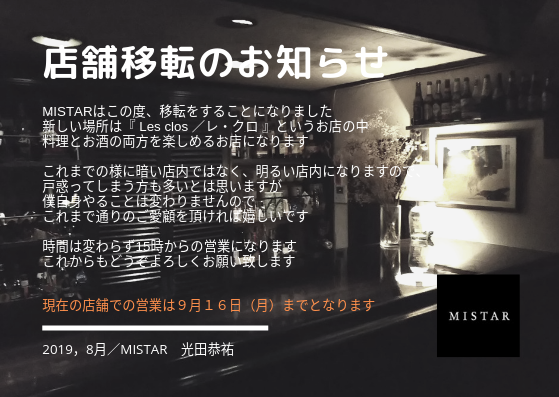

☆お知らせ☆

2019.8.27 823 View No Comments »

8月の最終週

止まない雨、凄まじい豪雨

秋雨のようですが

今年の梅雨より降っています

皆さまお気をつけ下さい

そんな本日、皆さまにお知らせがございます

この度「MISTARは移転をすることになりました」

突然のお知らせになりますので

驚かれることも多いかと思いますが

たくさん考え

たくさん悩み

たくさん想像して

このような決意をさせて頂きました

移転先は『レ・クロ』という飲食店の中

もともとは、『エラ』という

僕の兄弟子がやっているお店なのですが

今回、エラのシェフが独立して運営することになりまして

(僕がイベントなどでお世話になっているシェフです)

新たにレ・クロと屋号を替え

そのお店のカウンターを『MISTAR』の名前でさせてもらうことになりました

(レ・クロの中にMISTARがある)

簡単に言うと、僕とシェフでひとつのお店をやります

レ・クロのお酒を僕が作るということです

思い入れのあるお店ですので、MISTARという屋号は残させてもらいました

これからは食事とお酒の両方を楽しめるお店になります

店内の照明も明るくなります

使い勝手も良くなるのではないかと思います

ただ、今までは暗い隠れ家BARだったので

その雰囲気が好きだった皆さまにおいては

本当に申し訳ありません

今まで以上にリラックスできるお店にするつもりです

これまで通りのご愛顧が頂ければ嬉しいです

お酒と食事を提供するお店ですが

もちろんお酒のみのお客さまも歓迎致します

営業時間も変わらず15時から

閉店は少し早まりまして、24時まで

定休日は日曜日(祝日の場合は営業)

読書会も毎月最終日曜日に行います(読書会のみの営業)

現在のお店の営業は9月の16日(月)までとなります

残り少ない時間ですが

今のお店での皆さまとの思い出、少しでも増やせればと思います

どうぞよろしくお願いします

最後に

ギリギリでのお知らせに成ってしまいました

お会いして、口頭でのお知らせが出来ず申し訳ありません

移転して、たくさんのお言葉を頂くことになると思います

その全てを自らに落とし込んで

素晴らしいお店を作っていきたいと思います

MISTAR 光田恭祐

新しい店舗での営業開始は10月の7日(月)を予定しています