だし昆布とは

2017.12.15 702 View No Comments »

最近の週末チャームはおでんだ(一品しか作らないけど)

昆布と鰹の、だしの効いたおでん

だしをとることにハマっている

やってみると、意外と簡単にだしはとれるのだが

プロの方が引くだしは、さらにこの先なんだろうなと

その技術に改めて感動している

今日はそのだしに欠かせない

『だし昆布』について、軽く調べてみました

(日本昆布協会さんのHPから参考)

今日は少し長いですよ~

まず、昆布とは何か?ですが

まずは、海草と海藻の違いから

海草と海藻は同じ読みですが、何が違うのかというと

海草は種子で増える海産種子植物で、主に浅瀬に生育しますが

海藻は胞子で増える、胞子植物

根は栄養を吸収する為ではなく、岩につかまる為にあります

葉色によって、緑藻・褐藻・紅藻の三種類に分けられ

二万種あると言われる海藻類の中で、食用にされるのは

昆布に代表される褐藻に多く、五十種類程度です

深さ5~7mの海中で、光合成によって成長

長さは2mくらいから、大きいもので10m、幅も60cmになります

岩に付着した胞子は、一年目の昆布になりますが(水こんぶ)

その後、一度枯れます

しかし、残った根元の部位から再び成長を始め

一年目よりも大きく厚みのある個体に育つのです

昆布はその二年目を食用として採取されます

「一度枯れて育ち直すなんて、知らなかったよ昆布」

寒流系の水産植物なので

主な産地は、90%が北海道です

生育する場所によって、品質・風味・用途が異なるので

生産地名と昆布名は同じと言って良いほど、はっきり区別されているそうです

盛漁期は七月中旬~九月中旬

この時期に採れたものが、一番成熟していて、味が良く

まれに間引きの為に、五月・六月に採られるのもありますが

それは煮昆布用として人気があります

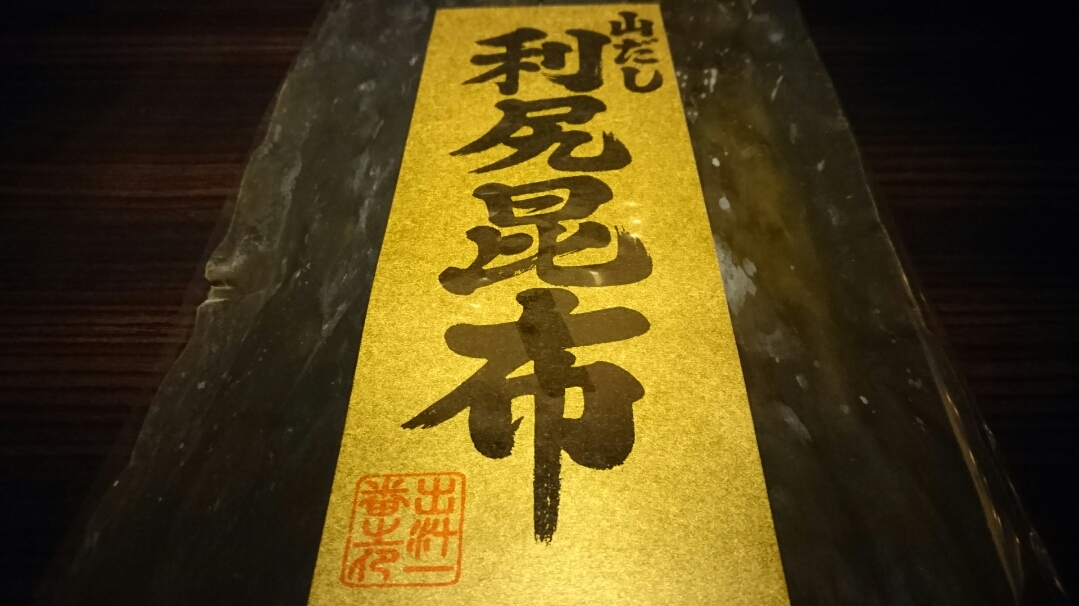

有名なのは真昆布、羅臼昆布、利尻昆布、日高(三石)昆布

あとは釧路の方で採れる長昆布、厚葉昆布

小樽の方で採れる細布昆布(細目昆布)など

どれでだしをとっても、煮て食べても良さそうですが

実は使い方が違います

真昆布、羅臼、利尻は、いわゆるだし昆布と言われ

上品な高級だしがとれます

日高は煮昆布としても、だし昆布としても使えるオールラウンダー

長、厚葉は煮昆布

細布は粘りが強いので、とろろ昆布などに使われます

ではこの『だし』とは何か

だしとは、天然素材から『うま味』を抽出した液体の事であり、料理には欠かせません

西洋料理でも、香味野菜などからだしをとります

日本料理は昆布やかつお節からとりますね

美味しいだしがとれれば、味付けは控えめでも

十分満足出来る味付けになるのです

日本のだしの代表素材は四つ

昆布・かつお節・煮干し・干し椎茸です

うま味成分はそれぞれに違い

昆布はグルタミン酸、かつお節と煮干しはイノシン酸、干し椎茸はグアニル酸です

それぞれだけでも美味しいだしなのですが

うま味成分には、相乗効果という特性があり

これらを掛け合わせることで、うま味が倍増するのです

「日本人は知っていたんですね。先人の知恵。組み合わせを発見してくれた先輩方に感謝ですね」

MISTARのかつお節マティーニには、この相乗効果を利用しまして

チーズを添えています

チーズはグルタミン酸なので、イノシン酸のかつお節と相まって

相乗効果~♪です

ちょっと変わったカクテルを飲みたい方は、お試しになられると面白いですよ

今日は昆布について調べてみました

ババーっと調べたので、あっという間でしたが

知らないことを知るっていうのは楽しいですね

次はかつお節について調べてみようと思います

ちらっと見ただけでも相当な量だったので、上手くまとめれるか心配ですが

どうせやるならちゃんとしたいですから(笑)

MISTARのおでんだしには『利尻昆布』を使ってます、上品ですね♪

Tomorrow never knows ♪